|

|

|

こんにちは 遠江病院居宅介護支援事業所です。

日頃よりご協力ご支援ありがとうございます。5月より、新型コロナ感染症は5類に変更とな

りました。皆々様もこれからご活躍の幅が広がって、益々発展されていかれると存じ上げます。

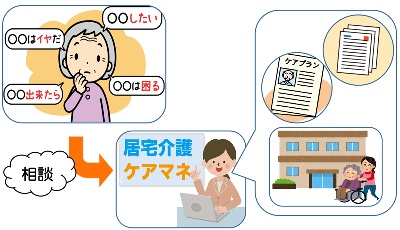

さて、当居宅ではケアマネジャーの仲間と共に風通しの良い事業所として、充実したサービス

とご相談の対応ができる様努めております。

ここで居宅支援事業所の説明をしてまいります。介護相談を頂きましたら居宅契約をして、介

護を必要とするご本人やご家族の希望・要望を盛り込んだ介護サービス計画を作成し、話し合い

をしてサービス利用手続きをします。サービス利用中も利用者様とのコミュニケーションを大切

にして、在宅での生活を快適に過ごしていただけるようトータルサポートしてまいります。

今はいつなんどき災害に巻き込まれるかわからない時代です。新型コロナウイルスの変異も続

くかもしれませんが、24時間皆々様と連絡が通じる体制をとっております。相談を受けましたら

業務継続ガイドラインを作成して、役所、保健所、包括、専門家医療機関をと連携し、利用者の

サービス継続、安全確認を念頭に入れ平時から準備してまいりたいと思います。

私達居宅ケアマネジャーも、より一層研修に参加して自分を研鎖して参ります。また健康維持

のためにこまめな水分補給、栄養、睡眠を十分に取り、お互いに元気でまいりましょう。

いつでもご相談ください。直ぐに対応させて頂きます。お待ちしています。

|

【お問い合わせ】

遠江病院居宅介護支援事業所

浜松市浜北区中瀬3832-1

TEL(053)588-2512

FAX(053)588-2513

管理者: 谷 佐知

|

|

| |

| |

|

| メディカル・プロファイリング |

|

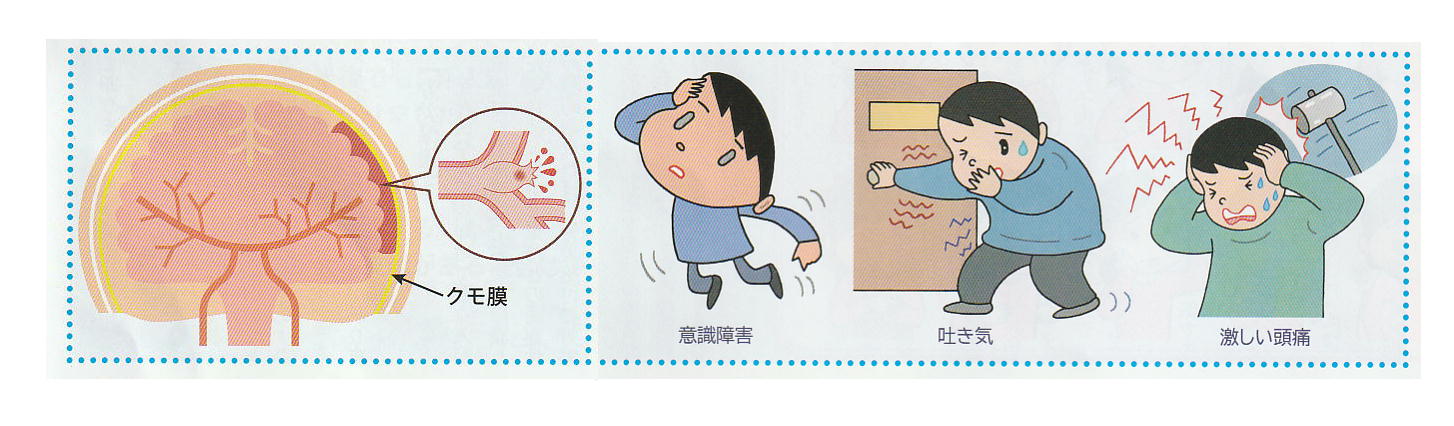

死亡率が非常に高い、脳卒中のひとつ

クモ膜下出血(くもまくかしゅっけつ)

クモ膜下出血には、決定的な予防法がありません。

脳ドックや脳神経外科を受診して、脳動脈瘤の大きさや位置、数といったことを

あらかじめ調べておき、脳動脈瘤の破裂リスクに備えることが重要になります。

|

| |

●健康な人にも起こる

脳卒中には、クモ膜下出血のほかに、脳出血や脳梗塞がありますが、クモ膜下出血には、

ほかの二つと大きく異なる特徴があります。

脳出血、脳梗塞は「動脈硬化(血管が硬くなることや血管が詰まること)」が原因で起こるた

め、生活習慣と深い関わりがあります。

対して、クモ膜下出血は、脳を覆うクモ膜とよばれる組織の下の血管にできた「脳動脈瘤が

破裂する」ことで起こります。

この脳動脈瘤がなぜ生成されるのか、はっきりした原因は分かっていません。このため健康的

な生活を送っている人でも、脳動脈瘤がある人は、クモ膜下出血を発症する恐れがあります。

●発症したら至急、救急車を

クモ膜下出血を発症すると、クモ膜下腔に血液がたまり脳を保護している髄膜を刺激します。

このため「金づちで殴られたような」と形容されるほどの激しい痛みとともに、吐き気や意識障

害といった症状が起こります。こうした症状が起きたときは、すぐに救急車を呼びましょう。

これは「警告発作」とよばれるものです。出血量が比較的少なかったことが考えられますが、

重篤なクモ膜下出血が起こる前兆ともいえます。ただちに、医療機関で検査を受けてください。

●破裂リスクを予め知っておく

クモ膜下出血に備えるには、「警告発作」を経験したことのある人はもちろん、そうではない

人も、まず、脳ドックや脳神経外科を受診して定期的に脳の状態(脳動脈瘤の状態)を確認して

おくことが必要です。

ちなみに、クモ膜下出血につながる恐れのある脳動脈瘤は、40歳以上では5%の人にあるとい

うデータがあります。また、クモ膜下出血は、遺伝との関係が指摘されています。血縁関係のあ

る近親者に、クモ膜下出血を経験した人がいる方は注意が必要です。

●経過観察か手術療法

脳動脈瘤を薬物によって治療することは、現在のところできません。このため、脳動脈瘤が見

つかった場合は、瘤の大きさや形の他、様々な条件によって瘤の破裂リスクが検討されます。

瘤が破裂するリスクが低い場合は経過観察を続け、破裂リスクが大きい場合は手術療法が選択

されます。

手術療法には、「開頭クリッピング術」と「血管内治療」があります。前者は、頭蓋骨の一部

を外し、金属製のクリップで脳動脈瘤の根元をはさみ止血を行なうもの。

後者は、股部からカテーテル(細い管)を通し、カテーテルから脳動脈瘤にプラチナなどのコイ

ルを詰めて止血します。

生活ホットニュース ◆◆ 顕著な大雨に関する気象情報 ◆◆

日本では水害による被害が、毎年のように起きています。近年「避難情報に関するガイドライ

ン」が改訂され、「自らの命は自らが守るという意識を持って、自らの判断で避難行動をとる」

との方針が示されました。

そして避難行動の判断のガイドとして、「災害警戒レベル」がお住いの自治体から出されるこ

とになりました(これは、水害以外の災害でも適用されます)。

警戒レベル3では、高齢者はすぐに避難を開始することが必要となっています。警戒レベル4

になると、危険な場所からの避難。災害が想定されている区域では、避難に対しての適格な判断

が求められます。

警戒レベル5は、災害がすでに発生している恐れが極めて高い状況で発令されます。命の危険

が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。

水害の危険を知らせる情報としては、大雨特別警報や洪水警報、高潮や土砂崩れに対する警報

などがあります。また警戒レベル4になると、「顕著な大雨に関する気象情報」が出されます。

この情報は、大雨をもたらす「線状降水帯」が発生すると予測される半日前に発表されます。

顕著な大雨に関する気象情報が出されたら、いつでも避難できるように避難場所や避難経路、

互いの連絡方法を改めて確認しておきましょう。

|

| |

|

| 健康情報誌「こんにちわ」令和5年6月号より(資料提供:メディカル・ライフ教育出版) |

|